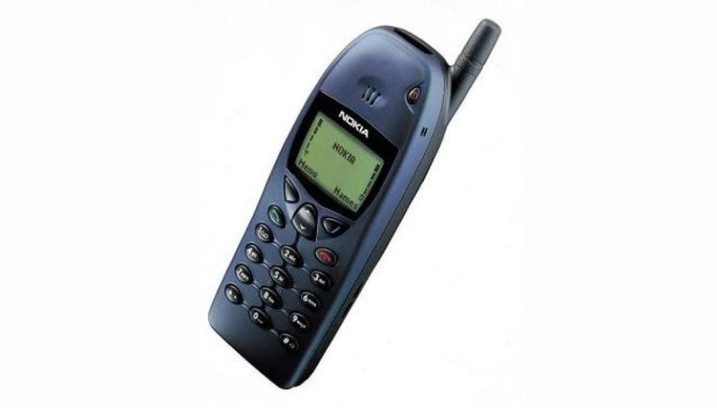

Negli anni ’90, la comunicazione tra giovani innamorati si svolgeva in un mondo completamente diverso da quello odierno. Erano tempi in cui la tecnologia era appena sufficiente per mettersi in contatto, ma proprio questa semplicità dava un valore profondo a ogni gesto. Tra i simboli di quell’epoca, c’era lo squillo del cellulare: un breve trillo inviato senza rispondere, un codice non scritto di affetto e attenzione.

Oggi, in un mondo dominato da WhatsApp e da un’incessante cascata di messaggi, video e vocali, quel semplice squillo sembra quasi una reliquia di un tempo in cui i sentimenti avevano più spazio per esprimersi. Ma perché uno squillo degli anni ’90 poteva contenere più amore di cento messaggi di oggi?

Il linguaggio implicito dello squillo

Uno squillo era molto più di un’azione meccanica: era una forma di comunicazione implicita e simbolica. Bastava premere il tasto verde e interrompere la chiamata prima che l’altro rispondesse. Quel gesto, apparentemente semplice, poteva avere mille significati:

“Sto pensando a te”

“Arrivo sotto casa tua”

“Fammi sapere che sei sveglio”

“Mi manchi”

Non c’era bisogno di spiegazioni, emoji o GIF. Era un messaggio silenzioso, affidato all’immaginazione e alla sensibilità dell’altra persona. Ogni squillo richiedeva attenzione e interpretazione, rendendo il rapporto più profondo e personale.

Oggi: sovrabbondanza di messaggi e perdita di valore

Con WhatsApp e i social network, le nostre conversazioni sono diventate immediate e costanti, ma anche eccessivamente abbondanti. Scriviamo centinaia di messaggi al giorno, spesso senza riflettere troppo. “Ciao, come stai?”, “Buonanotte ❤️”, “Sei lì?” sono frasi che si perdono nel mare delle notifiche.

La facilità con cui possiamo comunicare riduce, paradossalmente, il valore del singolo messaggio. Un tempo aspettare uno squillo era un momento di trepidazione; oggi un messaggio su WhatsApp rischia di diventare solo un’altra notifica da controllare distrattamente.

La magia dell’attesa

Un altro elemento fondamentale dello squillo era l’attesa. Non c’erano risposte immediate, nessun “sta scrivendo…”, nessuna doppia spunta blu. L’incertezza era parte del fascino: ricevere uno squillo significava sapere che qualcuno stava pensando a te in quel momento, senza bisogno di ulteriori conferme.

Nel mondo iperconnesso di oggi, invece, siamo bombardati da comunicazioni istantanee che raramente lasciano spazio all’immaginazione. Non c’è tempo per l’attesa, per la nostalgia o per quella gioia improvvisa che un piccolo gesto poteva suscitare.

Un gesto che valeva più di mille parole

Lo squillo era anche un gesto coraggioso, quasi romantico. Dovevi scegliere con cura il momento giusto, sapere che dall’altra parte qualcuno avrebbe capito il tuo messaggio silenzioso. Era un atto di comunicazione pura, senza fronzoli, senza bisogno di riempire lo spazio con parole inutili.

Oggi, al contrario, siamo spesso prigionieri di una comunicazione prolissa, in cui la quantità sembra contare più della qualità. Cento messaggi di WhatsApp possono dire tanto, ma rischiano di non dire nulla di davvero significativo. Invece, un semplice squillo, negli anni ’90, diceva tutto senza dire nulla.

Conclusione: il valore della semplicità

Riscoprire il valore di un gesto semplice come lo squillo potrebbe insegnarci qualcosa anche oggi. Non serve sempre dire di più per comunicare meglio. A volte, basta un gesto simbolico per far sentire il proprio amore. In un’epoca in cui siamo costantemente connessi, forse dovremmo imparare a rivalutare il potere del silenzio e la forza di un messaggio che non ha bisogno di parole.

C’era davvero più amore in uno squillo degli anni ’90 che oggi in cento messaggi di WhatsApp, perché in quel gesto c’era attenzione, emozione e, soprattutto, tempo dedicato all’altro. Forse è proprio questo il segreto: l’amore vive nei dettagli, e non nella quantità delle notifiche.